在「菠蘿仔」美食車吃過「肉汁淋淋」的梅菜扣肉飯後折返香港故宮文化博物館,再次經過安檢手續,在進場處出示「綠色手帶」,乘電梯到四樓的特別展廳,待「特別嘉賓導賞員」,香港導賞員學會會長林校長和一眾參加者到齊後,於1430時進入香港故宮9號展廳,參觀《當紫禁城遇上凡爾賽宮 ─ 十七、十八世紀中法文化交流》特展。

視展品如子女的林校長,進場後如上午時段一樣,只要手持「小講咪」,隨即「變得」活躍起來,口說指劃,滔滔不絕地將各展品的歷史、背景和特色,如數家珍般娓娓道來。此刻,講者眉飛色舞,聽者或問或和,彼此均望時間「慢」流,多受教益。

「當紫禁城遇上凡爾賽宮」是展廳主題,在入口處由三面,共270度視覺,近3米高的大銀幕組成,播放北京故宮和凡爾賽宮的今昔圖片,莊嚴宏偉,富麗堂皇並存。中央處則置有康熙帝的「瑞獸紐育德勤民寶」、乾隆帝的《十全記》玉冊,以及凡爾賽宮皇家禮拜堂大門鑰匙,代表兩國權力的象徵,以及見證着中法宮廷的風雲變幻。林校長指出,於十七、十八世紀時期,中法兩國交往頻繁,兩地帝皇康雍乾與路易十四、十五有着書信往來,故不少展品隱含中西文化的交流和融合。

談到兩國皇帝的生活,首先由「畫像」說起。清帝朝服以明黃色為專,祭禮按祭天、祭地、祭月或祭人,換上藍、黃、紅或白的服飾,而畫像必須臉慈心寬,目不斜視,正襟端坐,以顯帝權(乾隆帝曾有一日換七次衫的記載)。然而,在法國塞夫爾瓷廠工匠在瓷板上繪製的乾隆肖像,美其名為中法文化交融,惟眼睛的眼白較大,雙眼皮明顯,眼珠近似西方人的淺褐色外,鼻樑和眼瞼都進行了高光處理,鼻翼和顴骨皆打上了厚重陰影,使鼻子偏高而非東方人的偏平,而背後反映乾隆尊貴身份象徵的凰鳳,卻二次創作,將頭部畫成了神獸,西方色彩偏濃。

至於法皇則以「側身站姿」為喜,其中《國王路易十四加晚禮服像》,身穿藍底繡金百合王室徽章加冕袍服,配衛衣般的緊身長褲,佩寶劍,持權仗,側身站立,一臉「傲氣」,而中法間則以「雲龍紋座屏」分隔。

由泰國送贈法王路易十四的「開光山水花卉紋壼」,屬中國銷售海外之物,足證法國宮廷對中國的興趣。此外,由於康熙帝重視科學和數學,透過來華的西方傳教士學習各類科學儀器,包括可計算加減乘除的手搖計算機(中國製是漢字,由右至左,法國製反之)、透過視覺效果做成流水幻象的時鐘(自鳴鐘)、望遠鏡、測量儀和地圖等,而中國第一幅銅版畫地圖(共104片),便是由耶蘇會教士在法國製成。

雖然法國對中國瓷器十分欣賞,但由於缺乏原材料「高嶺土」,因此法國製作的瓷器只是輕瓷,不耐用之餘,還有機會滲水,故法國多在華購買瓷器製品,其中景德鎮出品的香水噴泉,便是當今已知唯一一件法王路易十五擁有的中國瓷器。至於源自中國的繡墩,經法國工匠增裝金屬配件的「纏枝蓮紋獅首耳桶式瓶」,也是法國貴族富商鍾愛的收藏品之一。

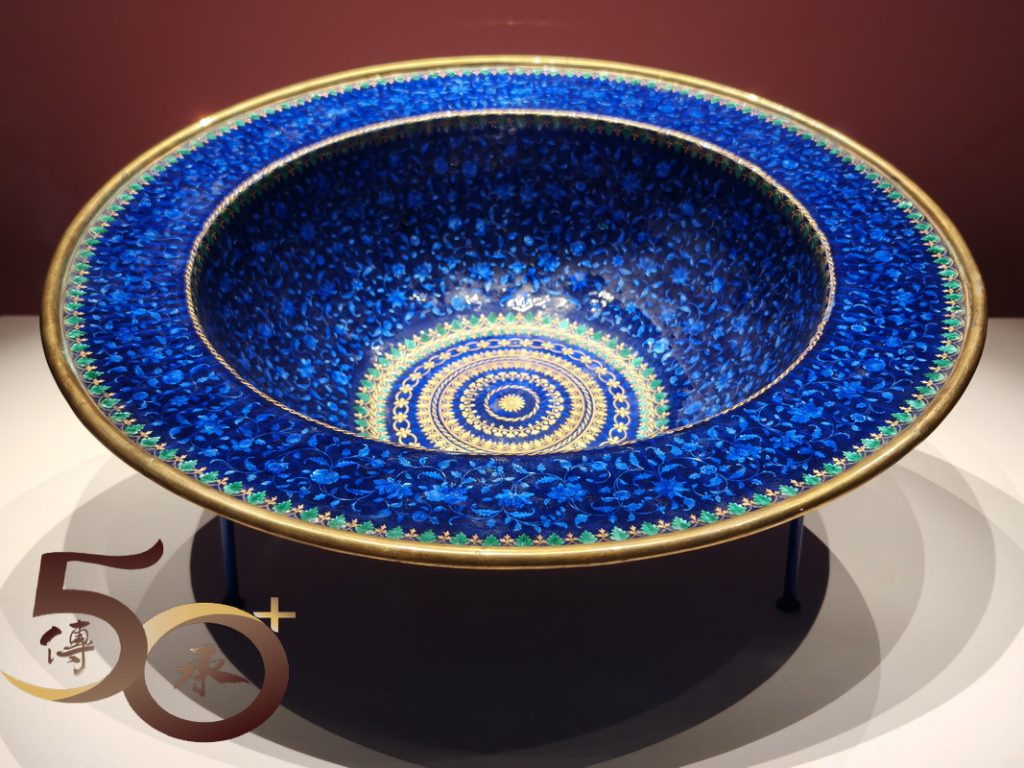

另一個十分精美,中國製,屬透明琺瑯的藍色「纏枝花卉紋盆」,是在貼花或鏨花金屬胎體上施以透明琺瑯而成。據林校長所說,此技藝源自法國再回傳廣州,故有廣琺瑯之稱。

底部刻有乾隆年製字樣的特展之寶「菊花紋壼」,原以為是廣東官員的貢品,及至後來發現壼緣的法國徵稅標章、工匠約瑟夫•科托的標章和署款,以及壼體為91%的金而非中國傳統的銅,加上壼柄和壼咀包留原有的金色而沒有上釉彩,才確認是由法國人製做。

「阿德萊德公主執扇像」顯示中國摺扇在法國深受歡迎,為宮廷女性搭配服飾的時尚配飾;一套三個的「彩繪描金中國人物圖鑲銅鍍金高足蛋形瓶」,畫中人雖是中國人物,惟最左方的「樸克」牌卻非中國之物,反映工匠製作時的「想當然」。然而,法國耶蘇會士王致誠來華三十多年,融合中法繪畫技法和審美的差異,為乾隆繪「馬」無數而傳為佳話。

今昔文章:

50+香港行之香港故宮日與夜(2022年7月3日)

50+香港行之香港故宮一號展廳(2022年7月3日)

50+香港行之香港故宮二號展廳(2022年7月3日)

50+香港行之香港故宮三號展廳(2022年7月3日)

50+香港行之香港故宮四號展廳(2022年7月3日)

50+香港行之香港故宮五號展廳(2022年7月3日)

50+香港行之香港故宮六號展廳(2022年7月3日)

50+香港行之香港故宮七號展廳(2022年7月3日)

Views: 30