由一號展廳出來是一個「大廣場」,種植了兩株相傳是香港教士建造白石龍天主堂時帶來,至今已有百歲高齡的的老榕樹。位於後方的天主堂,除正脊與垂脊交界處豎有一個十字架,以及長出一些雜草外,沒有任何陶雕灰塑的裝飾,而硬山頂的屋頂,雪白色的牆壁,兩大窗,一小窗,平平整整的正門,沒有匾額,沒有對聯,較之一般民房還要樸素得多。

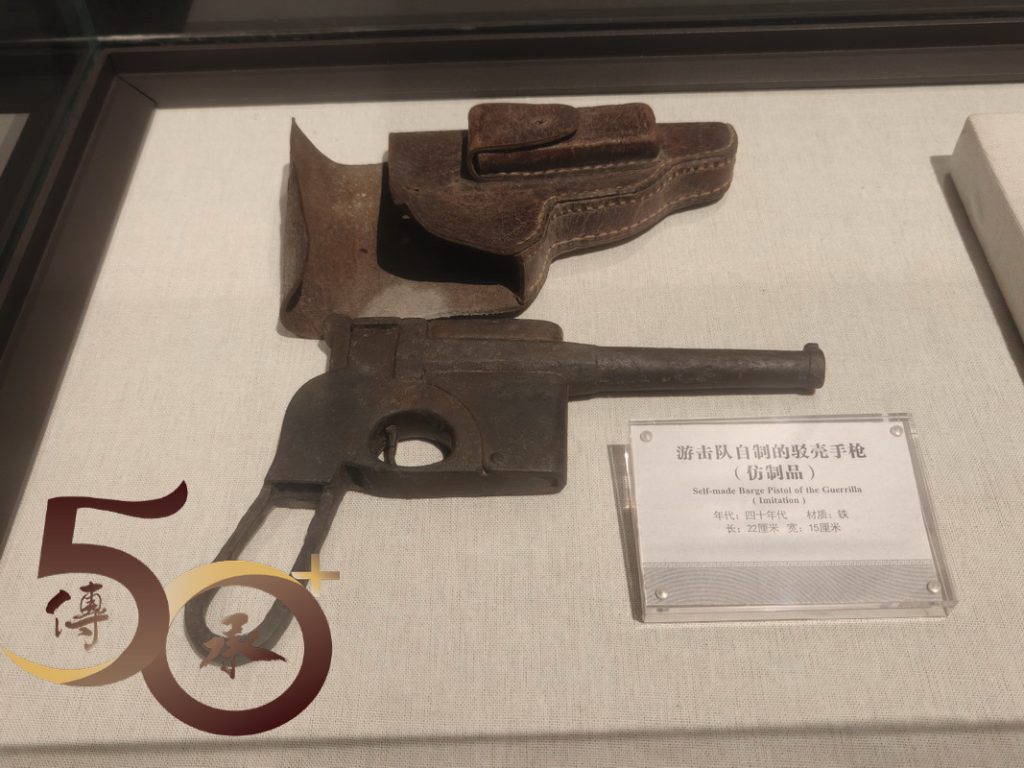

進入室內,同樣是十分簡陋,中央處放上兩張大枱,六條板櫈,未知是否當年白石龍會椅時使用的家具。四周沒有西式教堂的長排櫈,只有傳統的中式小竹椅,只有三角屋頂下的白色,特意造成拱門狀的樑柱,才有一點「教堂」氣息。至於以牆為幕,讓投影機播放着「大營救」訪問片段,以及周邊的展櫃展出的游擊隊人員使用的工具和武器,為這座毫不起眼的教堂賦予不凡的歷史意義。

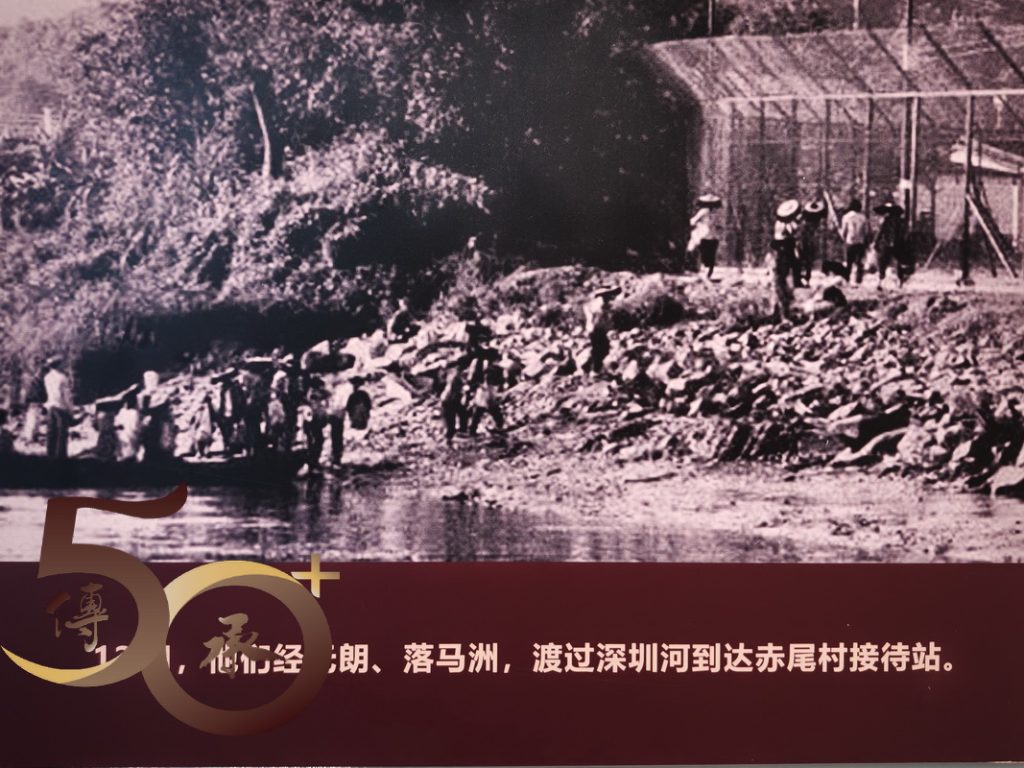

接着來到第三號展廳,可以透過圖片進一步了解「大營救」過程的細節,包括偽裝成難民、香客、乞丐和挑夫等以避過日寇的檢查站,經九龍紅磡,翻過大帽山,再到元朗十八鄉大塘村楊家祠休息一晚,然後由落馬洲渡河到深圳達赤尾村住宿一天,到第三日翻越梅林坳,才得以抵達白石龍村。待至時機成熟再轉移至惠州和回到大後方。

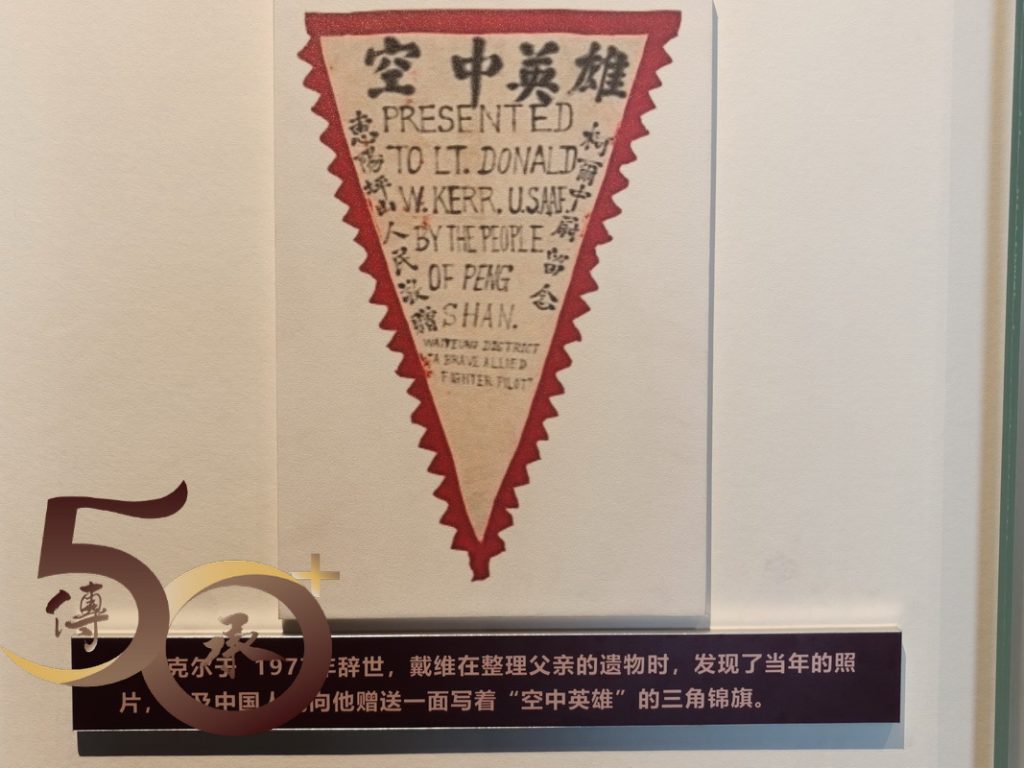

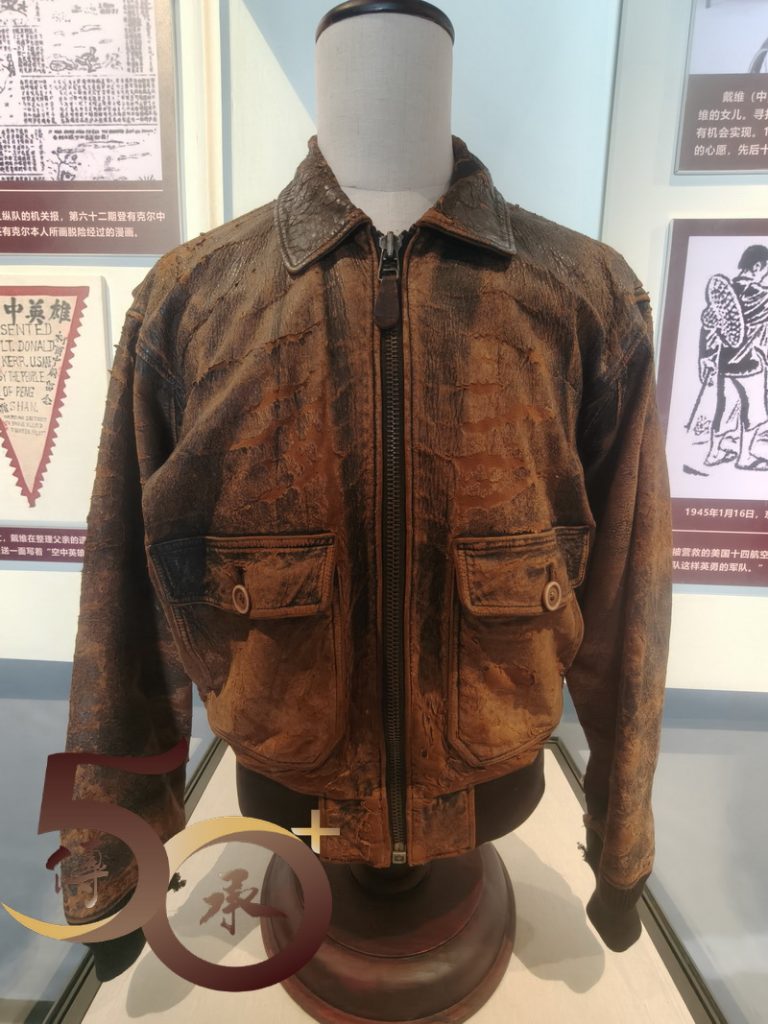

此外,展廳亦展出游擊隊如何營救111名國際友人,其中包括駕駛P-51野馬式戰鬥機,在九龍慈雲山被日寇擊落的克爾少校等8名美國飛行員,以及當時贈送的「空中英雄」三角錦旗和當時「飛虎隊」的飛行皮衣。

在展廳末段,分別展出了獲救文化人士在新中國建國史上作出的貢獻,以及留下的鴻篇巨著為中國文化史帶來的影響,並同時表彰在抗日戰爭中壯烈犧性的軍民,以及回顧白石龍村參與大營救行動的一眾村民。

20250803_深圳中國文化名人大營救紀念館_02

20250803_深圳中國文化名人大營救紀念館_03

20250803_深圳中國文化名人大營救紀念館_04

20250803_深圳中國文化名人大營救紀念館_05

20250803_深圳中國文化名人大營救紀念館_06

今昔文章:

50+知識傳承之教育文化遺產遊徑(2022年11月10日)

。

Views: 56