今晚近1820時抵達西營盤的潮州會館10樓禮堂,出席香港潮屬社團總會常務會懂,盂蘭文化節總統籌胡炎松先生主講的盂蘭文化節導賞員培訓。胡先生一直致力推廣潮汕文化,並將盂蘭勝會中的「搶孤」習俗重新包裝成競賽,吸引本地、內地和外國隊伍青年團體參加。

盂蘭節的起源眾說紛紜,其中中元節為佛道兩教的共同節日。道教的中元節為地官赦罪,佛教盂蘭盆節則源於目連救母的故事,均是救贖祖先,施食鬼神的儀式。雖然香港部分人稱盂蘭節為「中國萬聖節」,殊不知盂蘭節在南北朝梁武帝時代已有盂蘭盆法會,較之萬聖節更為久遠。此外,盂蘭文化中的施食餓鬼、救度先亡習俗,背後隱含孝親之德、供僧衣節、博愛眾靈等「功德」,憑藉文化傳承的積厚流光,數千年來薪盡火傳,連綿不斷。

香港潮人盂蘭勝會一般採用潮式佛教儀式,以潮汕祭祀文化為「基礎」。二次大戰後,盂蘭勝會漸見規模,在七十年代共有49個具規模的勝會公演潮劇酬神戲。及至2011年,「中元節(潮人盂蘭勝會)」列入第三批國家級非物質文化遺產名錄,並在四年後,即2015年舉辦首屆「盂蘭文化節」。

過去十年,除因疫情外,「盂蘭文化節」一直秉承弘揚中華文化,傳承非遺的宗旨,每年農曆七月舉辦文化節活動。今年第八屆「2025盂蘭文化節」將於9月12至14日,在銅鑼灣摩頓臺臨時遊樂場舉行,不容錯過。

文化節活動包羅萬有,會場上一個個的大型「竹棚」,就是細訴「盂蘭」的文化。簡單來說,「經師棚」是融合佛道兩家的儀式;大士台的大士爺,青面獠牙,雙目猙獰,故又稱「面燃大士」,潮汕人稱為「孤聖老爺」,主要負責監壇施食,維持法場秩序。

在大士台旁邊,經師棚對面的是孤魂台,放置各類孤魂(「孤爺」)的蓮位,方便聞經聽法;附薦台則是讓街坊信眾捐獻香油錢後,在蓮位上附薦祖先一起拜祭。天地父母棚又稱「神棚」,源於對天地的崇拜。另有米棚用於「放焰口」儀式,布施孤魂餓鬼後便會派米,為長者討吉利。

酬神戲棚主要用作演酬神戲,作用是給先人接受功德。在下午時段將演出五套短劇目,分別為「五福連」、《十仙賀壽》、《跳加冠》、《仙姬送子》、《淨棚》和《京城會》,或公演鐵枝木偶戲(「皮猴戲」)。此外,兩件大神袍為天地神袍,奉給天父及地母;四件大神袍是給社區供奉的主神。

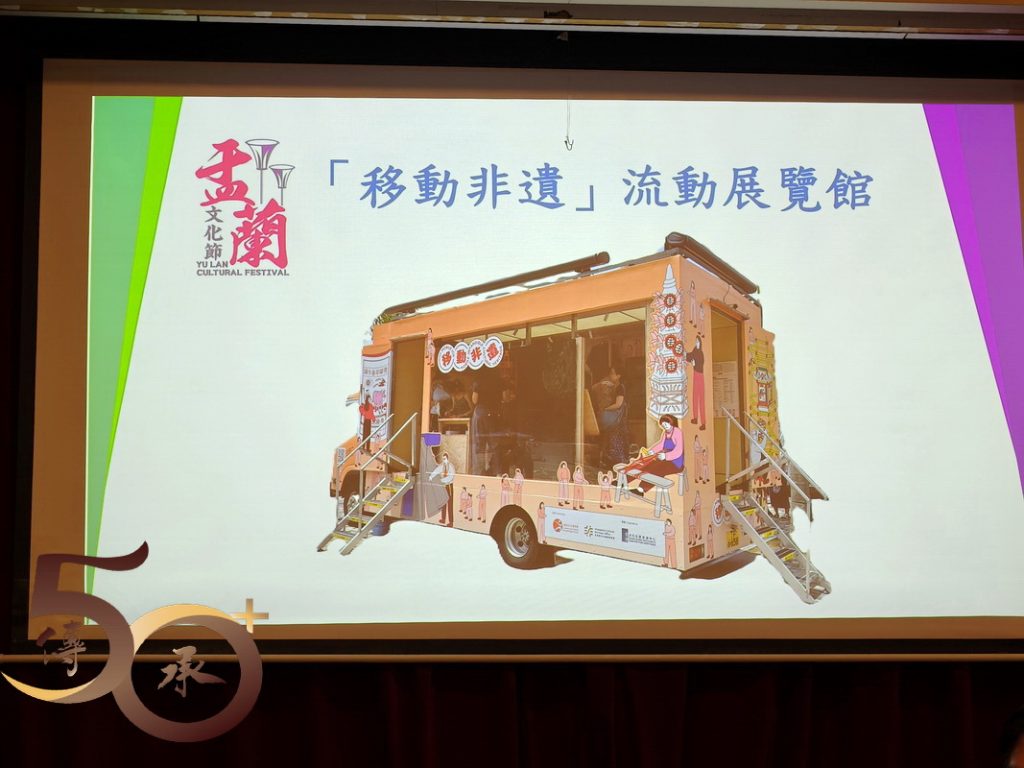

除傳統的盂蘭文化歷史展覽、香港潮人非遺學堂、搶孤競賽、盆供堆疊賽,以及盂蘭紮作摺紙、盂蘭工夫茶、金榜題名書寫體驗等不同工作坊外,還有新加入的實境互動劇場和四處盂蘭抓卡牌活動。至於盂蘭文化導賞,更可讓市民進一步了解盂蘭勝會的傳統內涵和文化意義。

Views: 25