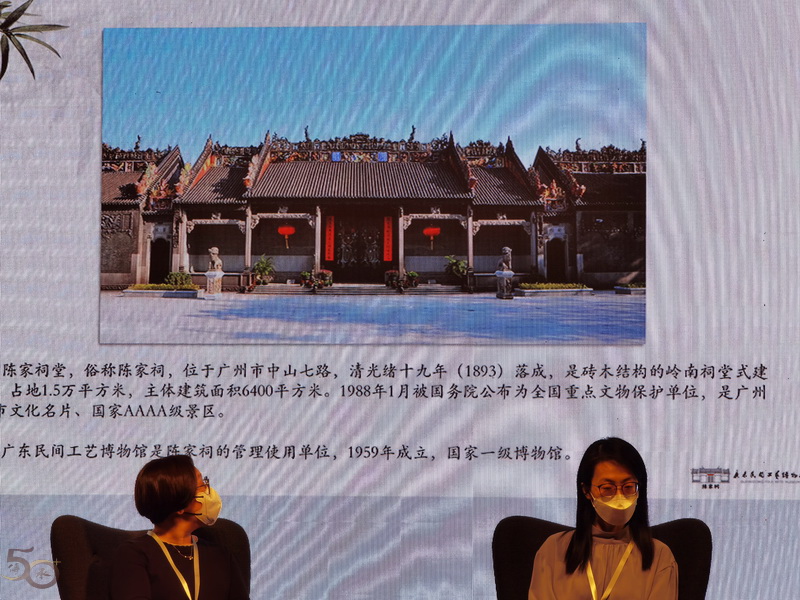

廣東民間工藝博物館館長黃海妍,在第二天大灣區文物建築高峰論壇,就文物建築的科技保護 — 以廣州陳家祠為例為講題,擔任第一位發言講者,當中提到藉最新科技為文物建築設置監測系統予以保護的內容,受益良多,啟發致深。

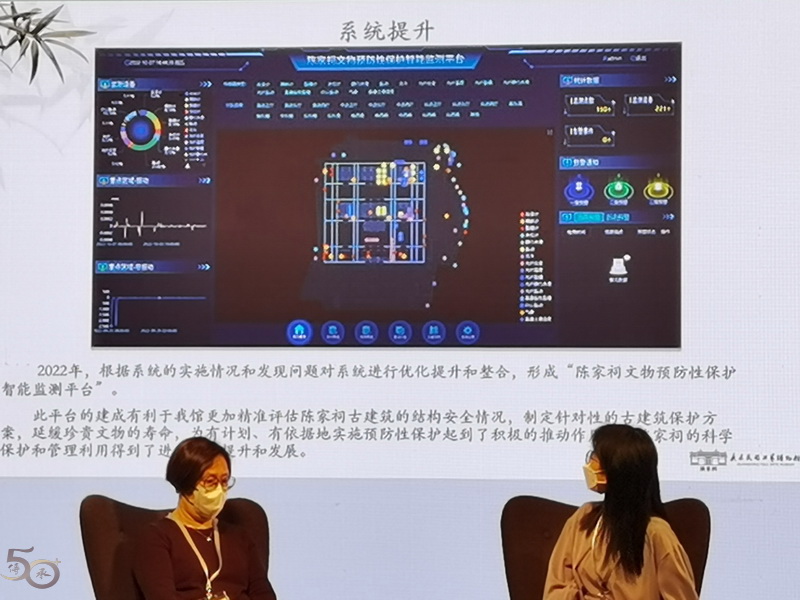

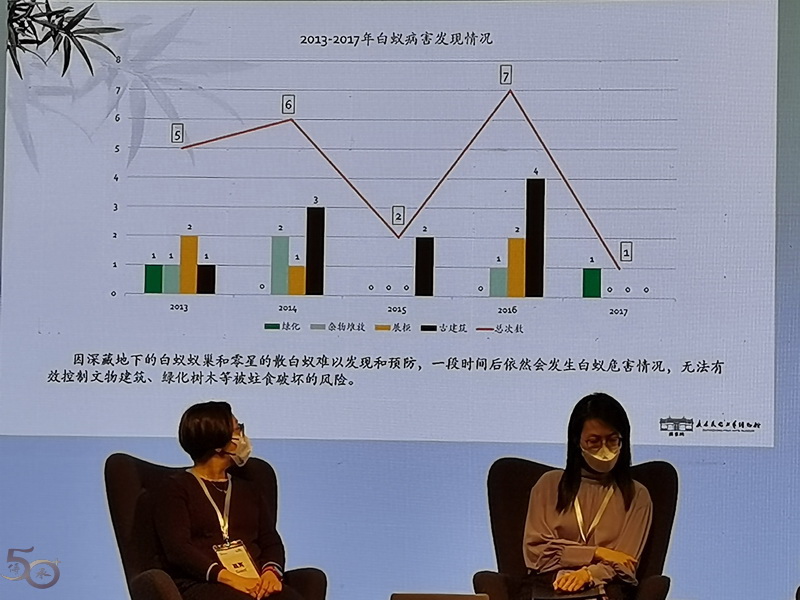

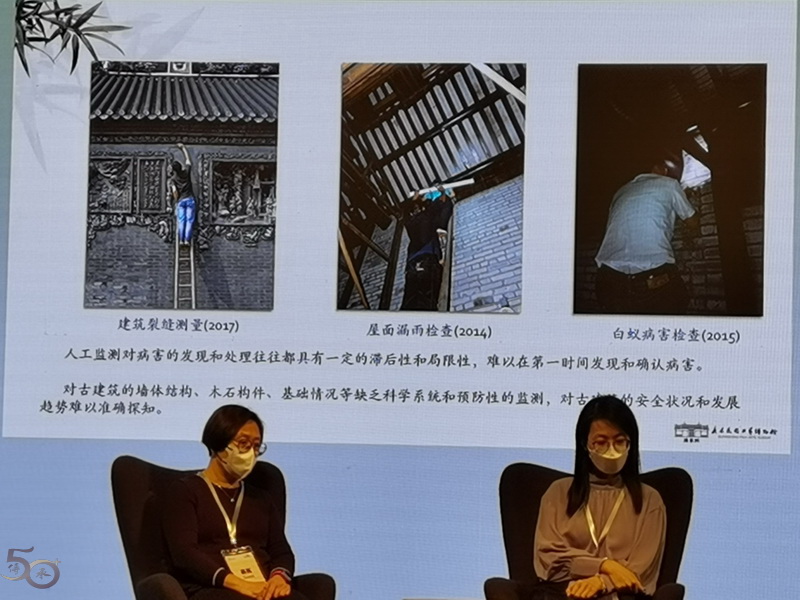

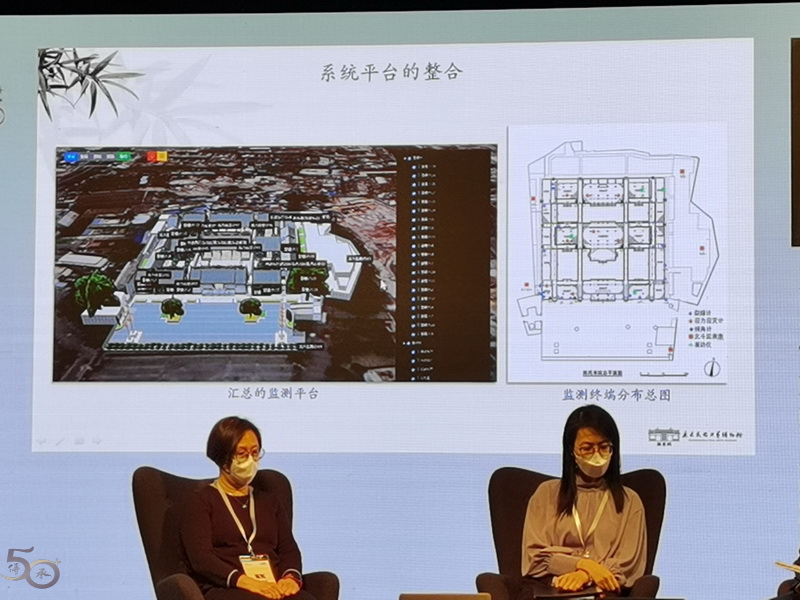

位於廣州的清代陳家祠是磚木結構的嶺南祠堂式建築,六十多年來一直由廣東民間工藝博物館負起保護、管理和再利用的重任。由最初着重人工檢查方式,應對地下水位升高、空氣和土壤污染,以致白蟻侵害的問題,至2022年啟動的「陳家祠堂文物建築動態監測系統提升項目」,全面提升古建築的保護能力。

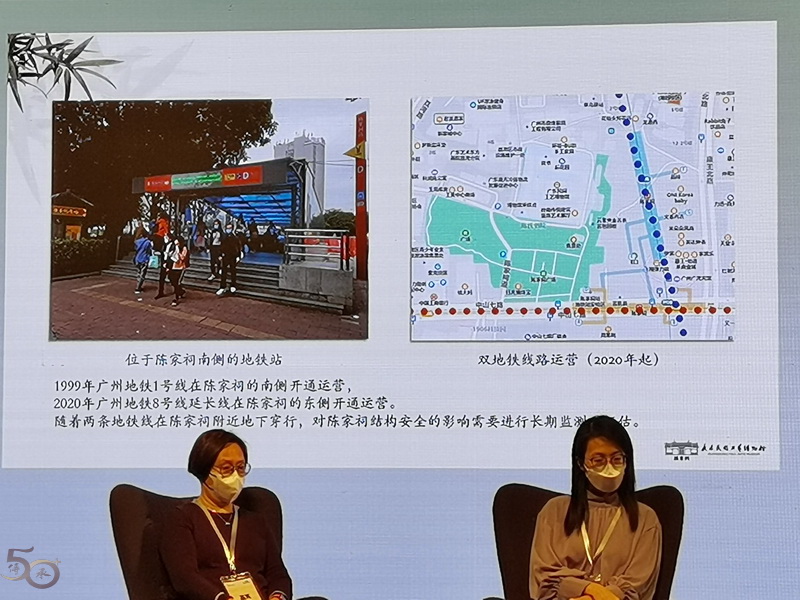

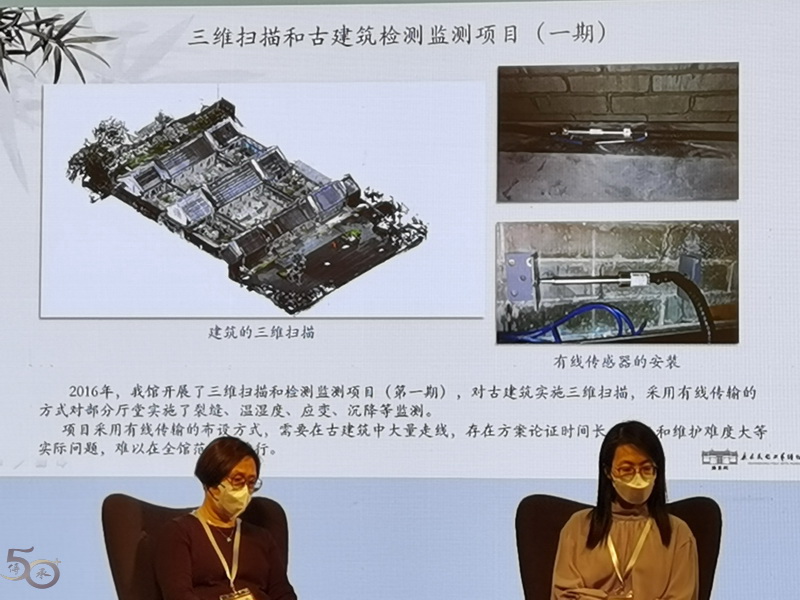

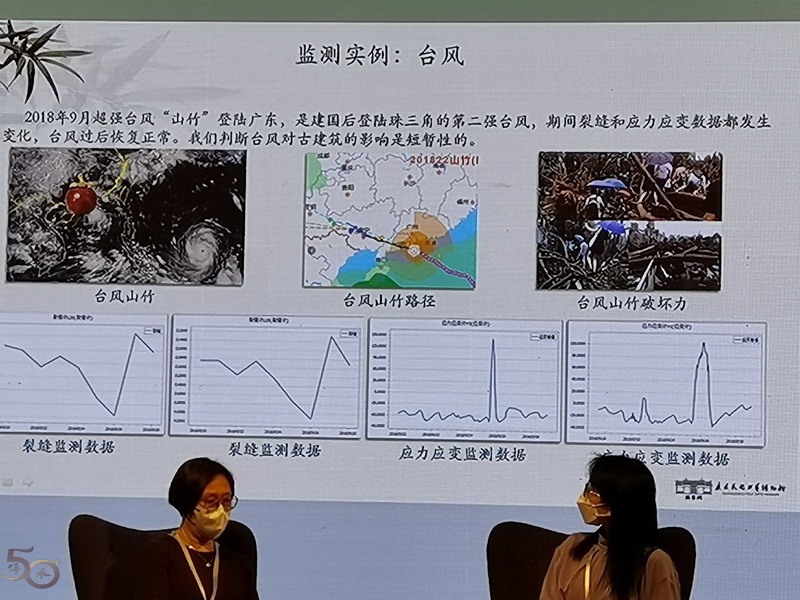

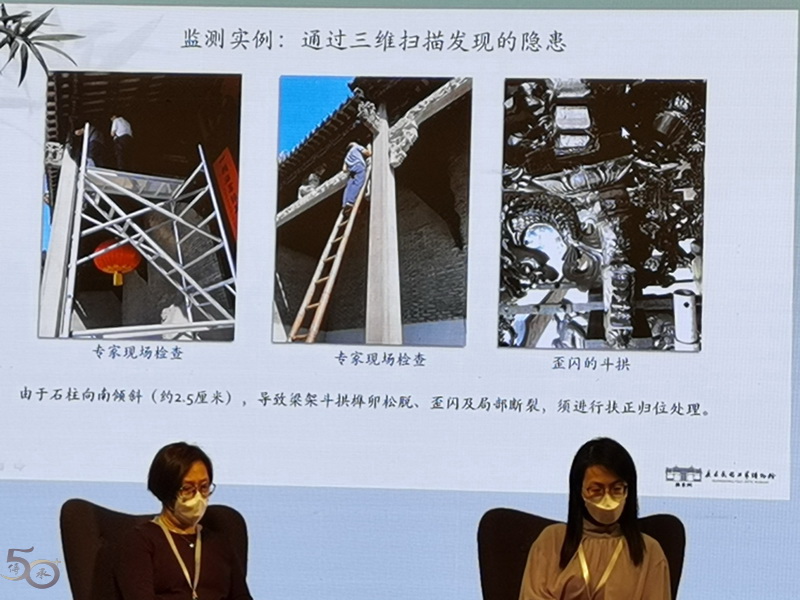

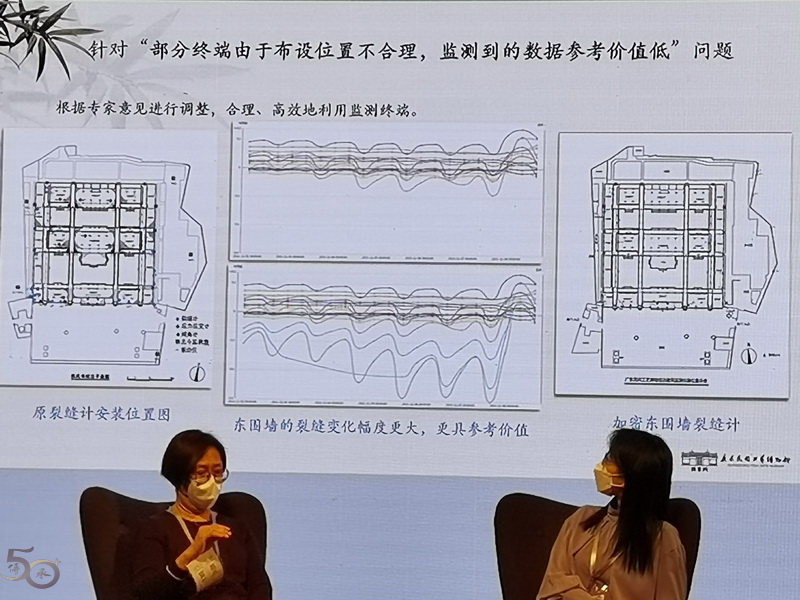

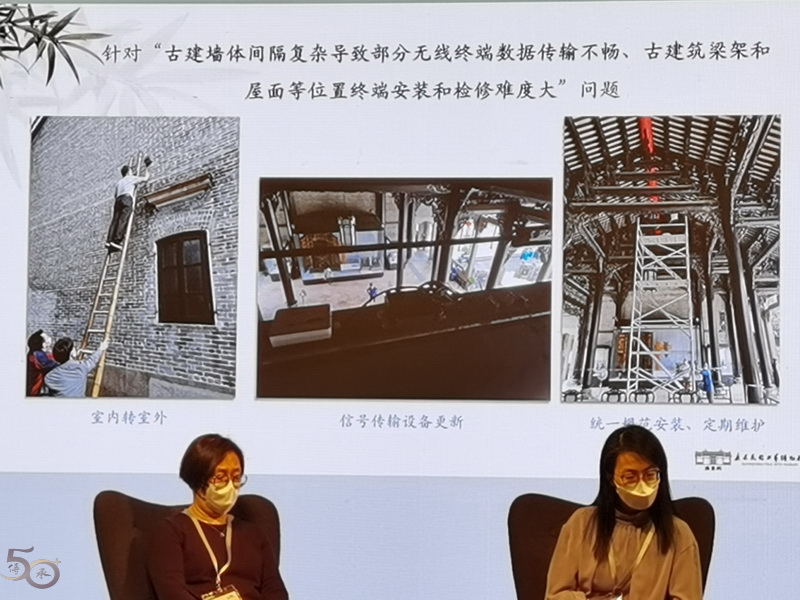

「三維掃描和古建築檢測監測」,由2016年的一期有線傳輸開始,一直就建體的裂縫、溫濕度、應變和沉降等進行持續監測,並引進北斗5個監測站,進一步錄取形變和沉降的數據。於2018年颱風「山竹」吹襲期間,裂縫和應力應變數據都錄得大幅波動,幸風暴過後回復正常,故影響只屬短暫。

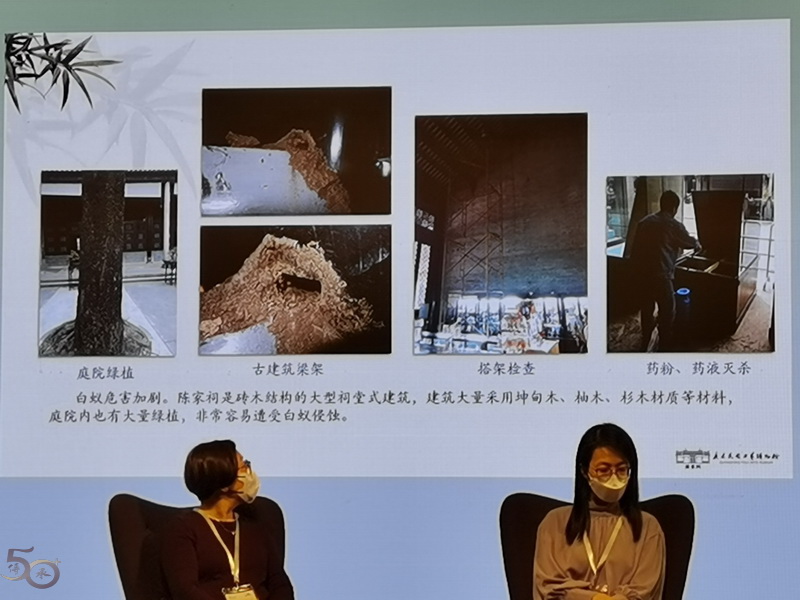

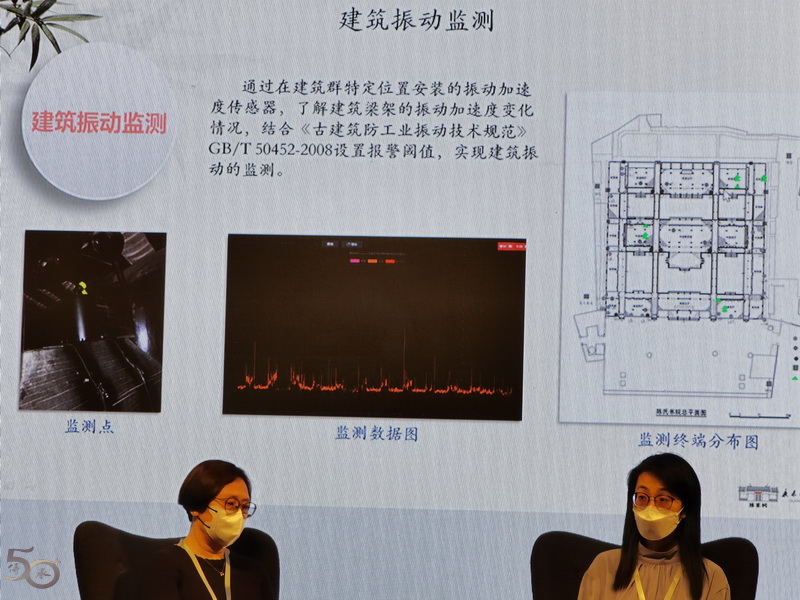

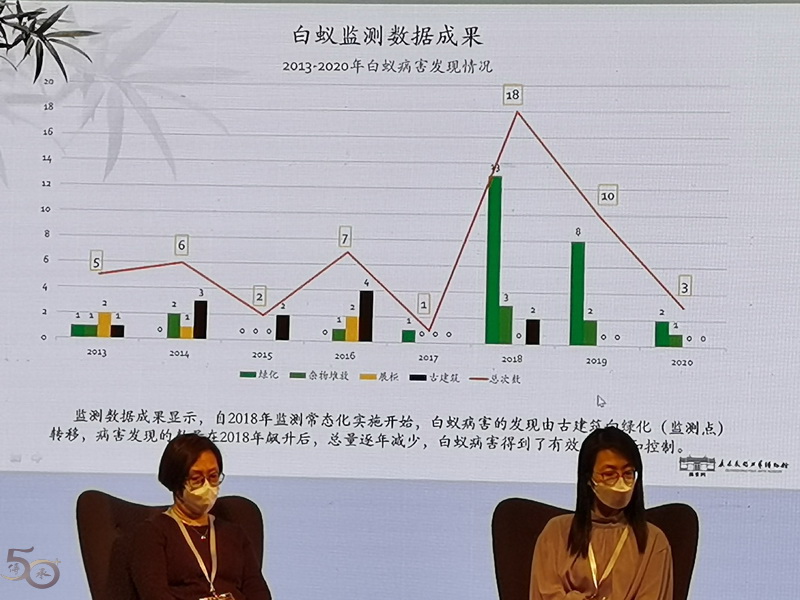

「建築振動監測」通過特定位置安裝振動加速度傳感器,有助了解建築樑架的振動情況,如於2020年曾因古建築東側的工程有違規大型車輛進入而發出警報。至於「白蟻病害監測」在陳家祠四周布設了120個白蟻監測裝置,並因應病害而進行誘殺等綜合行動。在對比數據後,留存的白蟻群已轉移至外圍的綠化區,成功在古建築外圍建立保護屏障。

Views: 105