上午1100時,一眾導賞員準教師,追隨會長林校長的身影,魚貫進入香港故宮文化博物館,先後參觀1號、3號及6號展廳,邊聽邊學博物館導賞的技巧,同時深入了解珍貴展品的歷史、背景和故事等知識,獲益匪淺。

進館前,林校長提到,香港故宮因地利環境,外型難以「參照」北京故宮,如護城河便以廣場上的「彎曲玻璃地面」替代,至於著名的中軸線,則在地面、2樓及4樓,以「垂直」的中庭方式體現,而正門的朱紅色是「紅牆」,金色天花則代表「黃瓦」。

按類別分類,沒有連貫性的1號「紫禁萬象 — 建築、典藏與文化傳承」展廳,林校長表示是進入「皇帝的家」,並由清乾隆《萬國來朝圖》畫卷開始「導賞」,指出宮廷畫家以「尊」為貴,故畫中乾隆較其他人物「偏大」而非符合比例,前下方有大象等特別貢物,在後半部的寢居空間則可窺見「小童燒炮仗」的春節活動。

接着是「明黃色雲龍紋男夾朝服」,沿用漢服的上衣下裳制,惟代表「弓」的披肩、便於騎射狩獵的窄袖和具有保暖作用的馬蹄袖口則是滿蒙服飾風格,而服上的「紋章」並不顯眼。

紫檀木製成的「雕雲龍紋寶座」和屏風十分珍貴,惟亦不可忽略兩旁的「仙鶴香爐」和「鏤空蟠龍紋香筒」。工藝出色的仙鶴喙部微張,以讓「背部」的香薰滲出,至於燃香的香筒則有「驅蟲僻邪」的作用。至於六不像,懂六種語言,日行萬里,寓意政通人和的「甪(音陸)端薰爐」亦有着同樣作用。

記得昔日參觀香港故宮,展出的刀劍弓箭等文物,往往只觀其外。在「導賞」下,方知悉由樺樹皮包裹的「康熙」大弓拉滿之力近90公斤,康熙曾連續拉滿13次,非常人也!至於乾隆則有寶劍30張,並製六個劍箱,以「天地人」為序存之。

「月白色花盤底女棉鞋」,高跟、木底,穿起來根本難以走路,故解釋了清裝劇集中,為何「妃嬪」起行必須由婢女左右扶持的因由。在「藏傳寶塔」珍品中,則可知方形底座為「地」、中間圓形代表「水」、再上分別代表「火」、「風」、「空」和「識」(智慧)。

不「導賞」不知,展品「四庫全書」是以「四色印刷」,紅黑綠三色易見,而「黃」則與已變色的頁面相近而不易察覺;「康雍乾」三代大力推動玻璃器物的「鳧式水盂」;琉球國送贈,以鏍鈿工藝製作的「二龍戲珠紋長方攢盒」,採用天然的貝殼顏色,精磨打造後再貼在漆盒,經數十次的「油漆」再「陰」乾才得以製成。

時間匆匆,轉眼來到3號「流光彰色」展廳,展品共100多件,分別為明朝初期、中期和晚期的瓷器,而「導賞」主要在「釉色」上,進門處便展示了四個十分精美的紋盤,其中青花礬紅彩海水龍紋盤的工藝極為出色。

在明洪武年間,由於本身的原材料高嶺含鐵和錳的含量較高,故燒製出來的青瓷(古人未有藍色的觀念)較為淡色。及至後期隨着中西文化交流,陶瓷工匠做出祭藍色的新品,並接續研發出以氧化銅着色的釉裏紅、多次清洗「瓷器胎體」的田白釉,以及擁有獨特蓮花紋理的「一把蓮瓷碟」。

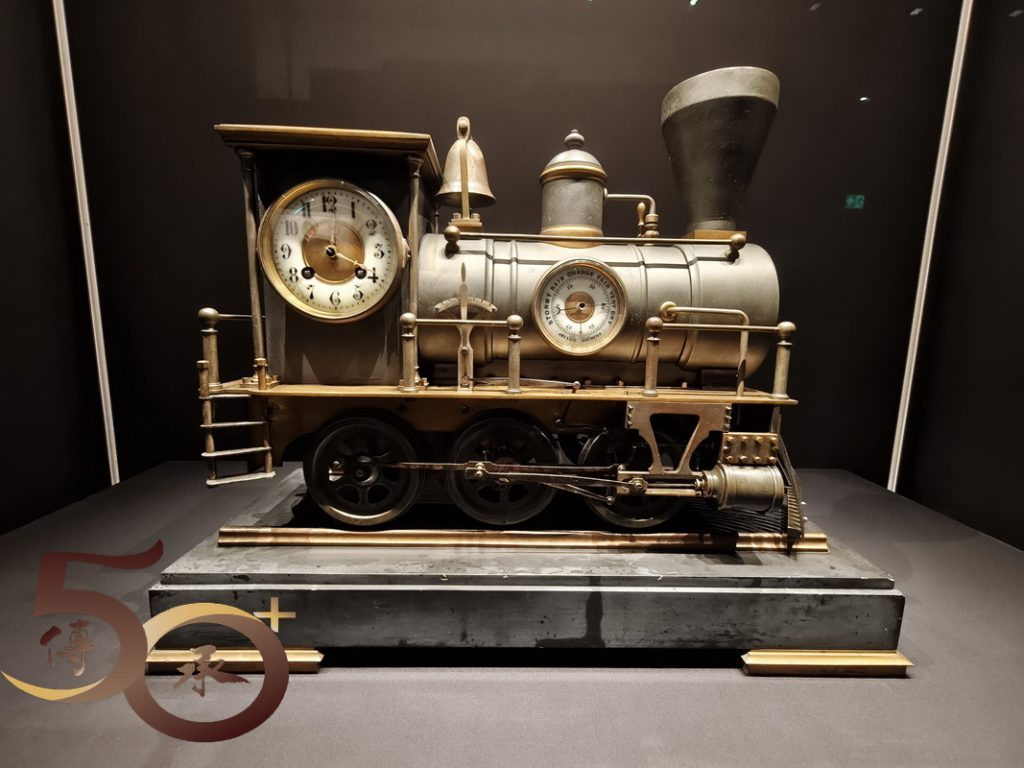

上午的導賞行程是參觀香港收藏家和藝術家慷慨捐贈文物的6號「樂藏與共」展廳,其中「耀眼之藏 — 金屬」展出3000多年前至今的金飾技巧,例如虎形飾片,將黃金融化為小珠再一粒粒拼砌出來的花卉紋釵,以及雙龍戲珠紋樑冠等展品,教人「拍案叫絕」。

踏入明朝中期,胎薄精巧的瓷器已全面取代青銅器的日常用途,惟形態變化不大,顏色卻有更多變化,出現青花瓷器上再低溫燒製的「鬥彩」,有釉上彩和釉下彩工藝。及至晚期,由於外貿需求,不單從事陶瓷工作超過十萬人,瓷器亦愈做愈大,並出現「五彩」瓷器,其中嘉靖帝還為祭器顏色定制,以青(藍)色祭天、黃色祭地、紅色祭人、月白色祭月的瓷器用色。

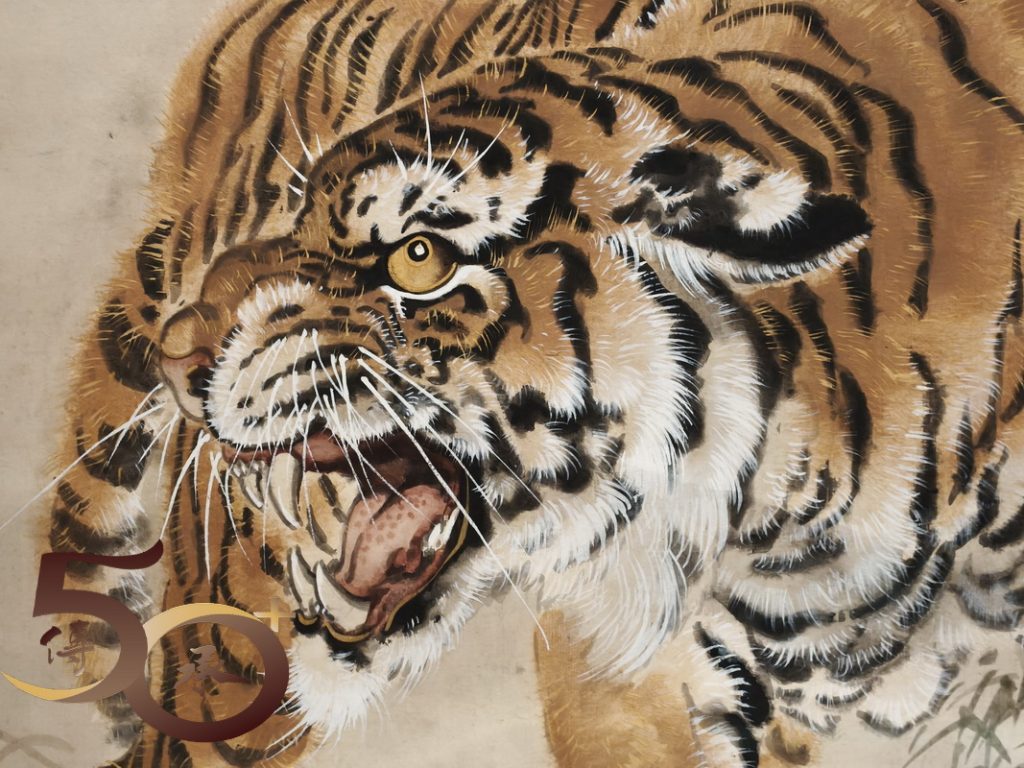

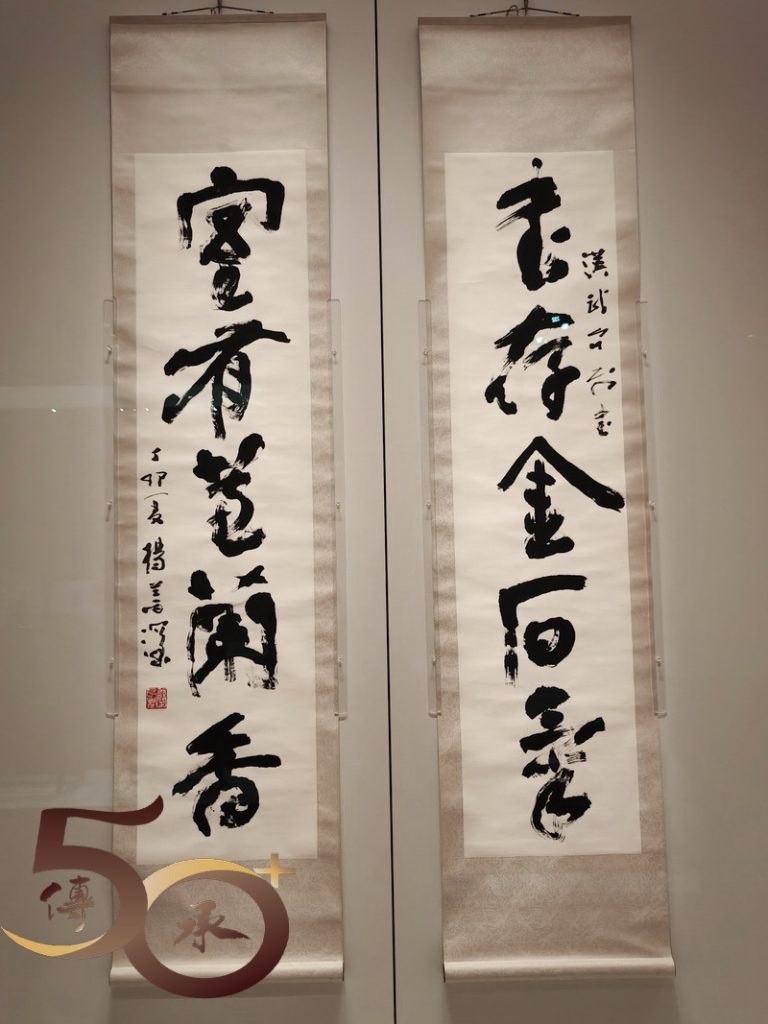

雖云「畫虎畫皮難畫骨」,繪畫老虎難,畫老虎鬚更難,但在「以畫明志 — 書畫」展廳中,革命畫家胡藻斌先生的「虎」,目光如炬,烔烔有神,仿如廳中走進多隻精靈之虎;楊善深先生的五言聯「書存金石器、室有芷蘭香」,聯同畫作「竹報平安圖」和「雙清圖」、黃秋園先生以皴(音詢)法(山水畫「勾皴刷染點」山水畫筆法之一)的「萬壑秋風圖」,與國學大師饒宗頤先生行書「為善最樂」並展,毋疑是為展廳增彩添色了。

今昔文章:

50+香港行之香港故宮日與夜(2022年7月3日)

50+香港行之香港故宮一號展廳(2022年7月3日)

50+香港行之香港故宮二號展廳(2022年7月3日)

50+香港行之香港故宮三號展廳(2022年7月3日)

50+香港行之香港故宮四號展廳(2022年7月3日)

50+香港行之香港故宮五號展廳(2022年7月3日)

50+香港行之香港故宮六號展廳(2022年7月3日)

50+香港行之香港故宮七號展廳(2022年7月3日)

Views: 39